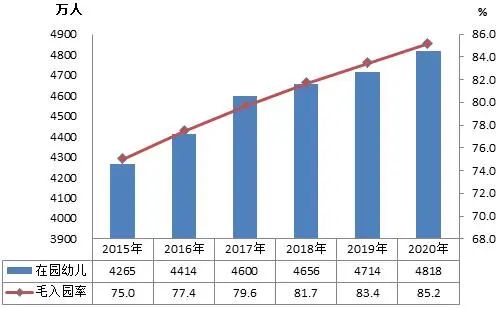

最近几年,虽有疫情不断,托幼行业依然高歌猛进。根据教育部2021年8月发布的数据,全国共有幼儿园29.17万所,年增加1.05万所,其中普惠性幼儿园23.41万所,占比已超过80%;幼儿园教职工519.82万人,年增长28.24万人,其中专职教师291.34万人,年增加15.03万人。另根据企查查平台的数据,目前国内已注册“托育”相关企业6万多家,其中2020年新增1.5万多家,2021年新增3万多家,2022年第一季度新增5897家。

(图:“十三五”时期学前教育在园幼儿和毛入园率)

快速发展的同时,一直困扰托幼行业的人才问题,也在逐步得到解决。2021年,高职院校专业目录中出现婴幼儿托育服务与管理专业,与学前教育、早期教育专业一起,成为托幼老师“正规军”的主要来源。2022年4月20日,国家卫生健康委人口家庭司召开托育职业教育专业教材建设动员会,为托育专业教材的编撰出版制定了路线图。

很多托幼机构和职业院校也希望通过互相合作来解决人才问题,使得“产教融合”这个词成了托幼行业的热点。然而,托幼专业群产教融合究竟应该怎么做?没有人有标准答案,但我们可以借鉴其它专业产教融合的经验和教训,也可以从战略和需求的角度去分析。

市场需求大,学生人数多,这是目前职业教育托幼专业群的优势。然而优势中也隐藏着劣势——大而不强。特别是在校内各个院系专业之间对比时,托幼专业群往往难以占到优势,学生不少,势能不大。

梅贻琦在1931年就任清华大学校长时说:“办学校,特别是办大学,应有两种目的:一是研究学术;二是造就人才。”这句话对我们今天研究托幼专业群产教融合来说,依然很有意义。人们通常认为大学的作用是“造就人才”,而梅贻琦却把“研究学术”放在第一位,为什么?我们换一下说法就容易理解了:研究学术,就是建设高水平的专业;造就人才,就是培育高质量的人才。建设高水平的专业,不仅仅是为了培育高质量的人才,其本身就是大学的目的。

所以,当我们探索托幼专业群的产教融合,如果仅仅把目标定位在培养出好的优秀的幼师、育婴师,还是不够的,必须要把精力,甚至主要精力,放在建设高水平专业上。《托幼瞭望》作为托幼行业媒体,也提出几条建议,以期起到抛砖引玉之功效。

吸纳优质内容,沉淀专业建设

这里面涉及到两个问题,一是如何找到优质内容,二是对优质内容的梳理、提炼、升华和沉淀。

如何找到优质内容?中国人民大学教育学院严平教授曾说过:“有些托幼机构在和学校做专业共建时,会夹带着自身的特性内容,这对人才的长期成长可能是不利的。”机构都会觉得自己的内容是优质内容,而能够对各个机构的内容进行评判的,一是真正专业的专家,二是与行业链接最多的垂直媒体平台。类似于《托幼瞭望》这样的媒体平台,能够通过访谈、行业活动、市场反馈,特别是小道消息等多种渠道了解到机构内容的品质、效果和口碑,能够为院校在选择时提供决策依据。

找到了优质内容,还需要去芜存菁,结合院校的实际情况和特点,对内容的整理、提炼和升华,形成真正属于自己的优质内容。并在这个过程中产生出高质量的课题、论文等成果,最终沉淀在高水平专业建设上,成为职业院校的长期核心优势。

虽然目前各个院校的数字化、智能化程度依然很低,但这是个数字化、智能化的时代,抱残守缺是难以打造出高水平专业的。职业院校托幼专业群的数字化、智能化,应该有三方面的内容,数字化的内容、智能化的设备、智能化的系统。

在内容上,除了标准的课程之外,要有足够的数字化内容资源供学生去使用,开拓视野、满足兴趣,让培养出来的每一个学生都是“颜色不一样的烟火”。

在设备上,积极引入AR/VR/元宇宙之类的技术,让学生通过先进的智能化设备更好地学习专业知识。

在系统上,在学生管理、教学管理、老师管理等等多个方面,要协同起来,为每个学习匹配最优的学习资源,用智能化系统来提升效率、提升效果。

产教融合,意味着各个参与方都要能够走出去,走进对方,深入了解对方的优势和需求。不能闭门造车,不能臆想对方需要自己的产品或服务,只有抱着“融合”的心态,一起过日子,协作才能越来越紧密、越来越高效。

过去那种校企合作,通常都是很浅层次的。企业利用自身的优势,为学校提供实践课程、设备设施等,看起来是优势互补,其实是会让学校局限、依赖于单一企业。更重要的是,学校没有融入到产业生态中,没有在产业生态中起到自己应有的作用,也没有从产业生态中汲取到较多的养分,看似热火朝天,并没有对自己的专业建设起到太多帮助。

托幼产业生态中,不仅有政府主管部门、托幼机构,还有媒体平台、行业协会、展会论坛、活动比赛、培训机构,以及各种厂商、供应商等等。作为高职院校,要把自己融入到整个产业生态中去,成为产业生态的一部分,在融入的过程中壮大自己,建设高水平的专业,培育高质量的人才。