作者: 泉州市产教融合公共服务平台 来源: 高职观察

一、“职普融通”的前提、关键与途径

(一)“职普融通”的前提是坚持职业教育类型定位

世界范围内,职业教育与普通教育之间主要存在两种关系模式,一种是以综合高中为代表的欧美式的“职普融合”,另一种是德日式的“职普分离”。2022年,《中华人民共和国职业教育法》(简称“新职教法”)明确提出“职业教育与普通教育相互融通”,即“职普融通”。可以说,只有同世界主流的“职普融合”和“职普分离”两大概念对比理解,“职普融通”这一概念的中国基因方能显现。“职普融通”既不同于互不沟通的“职普分离”关系模式,又不同于融为一体的“职普融合”关系模式。“职普融通”是在保证“职业教育与普通教育为不同的教育类型”的前提下,加强职普两类教育之间的沟通与互认。

2019年,《国家职业教育改革实施方案》开宗明义,强调职业教育是一种具有与普通教育同等重要地位的教育类型。赋予职业教育类型定位的初衷是改善职业教育社会地位低下的现状,但在实践中却被大众理解为将职普关系推向德日式的“完全分离”模式。随之而来的是一些消极结果,比如越来越多民众担心自己的孩子进入职业教育轨道后无法转轨,因而在职普分流前拼命“内卷”,这严重破坏了基础教育的健康发展。这正是我国史无前例地重视“职普融通”,并将“职普融通”纳入“新职教法”的重要背景之一。要在坚持“职普分类”的前提下加强职普教育相互沟通与互认,才能在解决由“职普分类”的实践理解偏差导致的系列问题的同时,避免更多新问题出现。

(二)“职普融通”的关键是促进职普教育双向融通

个体身心发展的差异性和不平衡性规律,对职业教育与普通教育的关系提出了三点要求。第一,职业教育与普通教育之间不能完全割裂,应当建立职普教育沟通通道与互认机制,这为学生根据身心发展实际需要接受适合的教育提供了可能性;第二,职业教育与普通教育之间的沟通与互认应当是双向的,既有普通教育向职业教育转轨的机会,又有职业教育向普通教育转轨的可能,这保证了学生教育选择的多样性;第三,职业教育与普通教育之间的转轨应当摆脱时间限制,即学生只要发觉自身身心发展与彼时所接受的教育非常不符,就可随时申请转换教育轨道,这确保了学生教育选择的独特性。

经过多年政策倡导,我国已经在地方与学校层面积累了丰富的职普沟通与互认实践经验,比如校内课程渗透、校际课程合作、校际学籍转换和综合高中等基本职普融通模式,这为职普融通提供了坚实的实现基础。但是,让学生根据身心发展状况随时选择教育类型,这对我国教育资源提出巨大挑战,在当下的可行性较低。所以,当下“职普融通”的首要与关键任务是实现职业教育与普通教育之间转轨的“双向性”。目前,“普通教育学生向职业教育转轨”比“职业教育学生向普通教育转轨”的可能性与通畅性高得多。于是,提升“职业教育学生向普通教育转轨”的机会与质量,是当下“职普融通”改革关键中的关键。

(三)“职普融通”的途径是实现职普教育课程等值

职业教育与普通教育实现双向融通的逻辑前提是什么?从根本上说,是职业教育与普通教育之间存在价值互认,具体而言是职普两类教育实现课程等值。因此,首先需要思考的是何种价值可以被职普两类教育共同认可,亦或如何衡量职普两类教育课程的价值水平。具体看,职业教育同普通教育一样,本质上是一种教育,都具有教育属性。所以,“教育性”是职普两类教育的重要共性和共同价值追求,也是评判职普两类教育的课程价值高低的真正标准。

那么,需要透彻理解何谓“教育性”。“教育”的实质是使人向善,且在近代以后,这种向善超越了“道德之善”,开始追求个体德、智、体等全面和谐发展。因此,“教育性”可以被理解为个体身心发展的全面性与均衡性的代名词。同时,“课程”(Curriculum)从内涵上近于通过教学活动实现个体“教养”的价值,具有促进个体各方面发展的重要功能。在学校教育高度普及的当代,学校课程在很大程度上决定了多数个体身心发展的全面水平与均衡水平。故而“教育性”也可用以表征某类课程促进个体身心全面与均衡发展的效力大小。综上,“职普融通”表面上强调职普两类教育相互承认各自培养的学生的价值,而本质上要求职普两类教育的课程在“教育性”水平上实现等值。

当前职业教育学生向普通教育转轨存在困难,根源于职业教育课程的“教育性”水平较低,其所培养的学生的“教育性”表现较差,因而被普通教育体系以“价值较低”为由拒绝接收。具体而言,许多从职业教育转轨至普通教育的学生,往往由于自身在道德、心智亦或审美等某些能力方面的发展水平较低而自感不适应普通教育的课程体系,具体表现为学习困难。此外,普通教育学生转轨至职业教育,也会因为职业教育课程体系的“教育性”要求低而感到一定不适,甚至丧失学习动力。因此,职普教育双向融通的实现,必然要求增强职业教育课程体系的“教育性”,缩小同级职普教育学生身心发展的全面性与均衡性水平差距,从而促使职普教育课程体系真正等值。

二、增强职业教育课程体系的“教育性”

课程结构的“均衡性”与课程内容的“要素性”不足,是当下职业教育与普通教育实现真正融通的关键阻滞因素。因此,在“职普融通”背景下,职业教育课程改革的“牛鼻子”是改善课程结构与课程内容,并确保两者在教育实践中得到高效落实。

(一)调整课程结构:提升德育与体育的重视度

课时数是特定教育内容在课程体系中地位的最直接反映。德育、智育和体育作为职业教育“教育性”整体中同等重要、不可缺一的三环,必须在具体课时安排上获得同等对待。基于职业教育课程结构“重智育而轻德育与体育”的现状,应适当增加中职学校与高职院校的德育与体育的课时数,以期约同于智育课时数。然而,学生学习精力与时间的有限性,决定了德育、智育、体育三类课程总课时数的上限。因此,在职业院校的德育与体育课时数得到提高的同时,须适当减少智育课时数。或许有人担心智育课时数的减少会对其教育质量造成不利影响。但如果原本十分复杂的智育内容已被精炼为科学而合理的基本要素,这种情况就不会发生。

任何课程结构都是相应课程思想与价值取向的具体表现。“智育课时数高于德育与体育课时数”的课程结构,背后的支撑是普遍存在于教育工作者心中的“智育大于一切”的教育思想观念。因此,若想使课程结构合理化,增强职业教育的“教育性”,以促进“职普融通”,那么帮助教育科研、行政以及职业院校等工作者建立“德、智、体价值平等”的教育观念是第一要事。

(二)精炼课程内容:提取各类课程的基本要素

职业教育的本质属性是职业性与技术性,这决定了职业教育人才培养的实质就是能够通过职业、利用技术及知识改造世界的完整个体。具体说,职业教育所培养的人才,既要能在德、智、体三方面能力得到均衡发展,又要能在职业载体中运用技术及知识改造世界。

1.职业教育德育课程的基本要素

职业教育的德育要素编排涉及两条主要逻辑。一是横向上的环境演变逻辑,个体一生中所经历的重要情感环境依次有家庭、班级、工作单位以及社会等;二是纵向上的心理规律逻辑,德育过程实质是促进个体的认知、情感、意志、行为等四个基本要素逐步而整体的和谐发展过程。

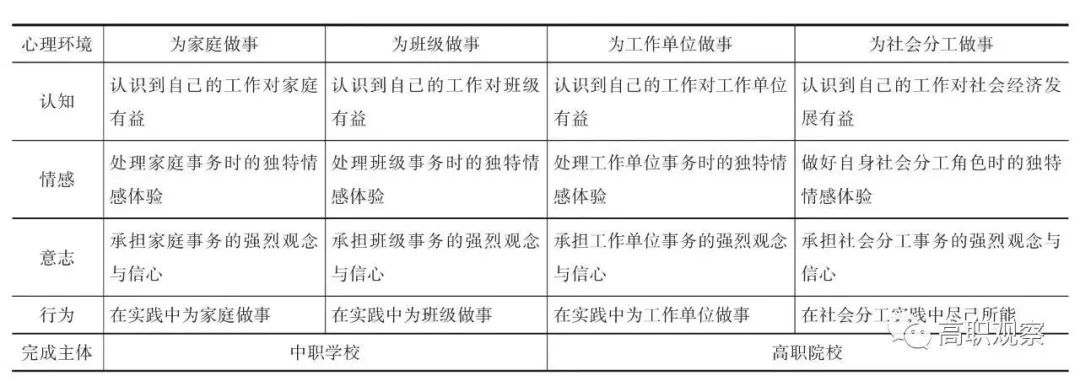

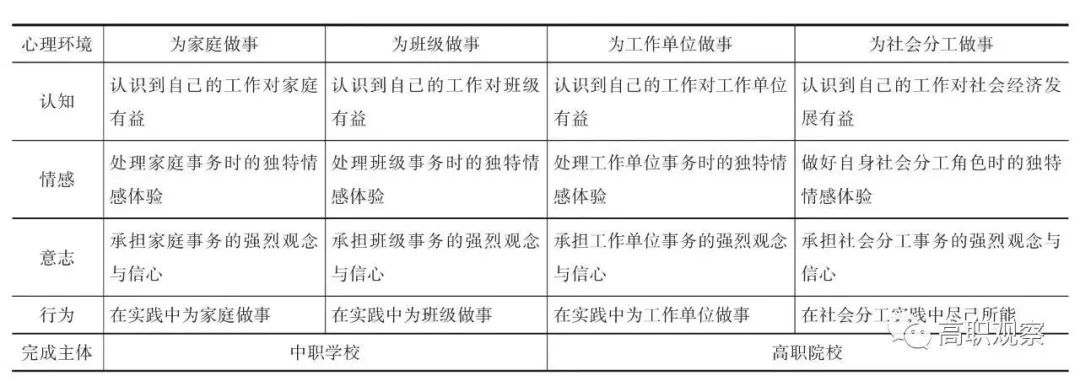

具体而言,一方面,个体改造世界的活动在实践中表现为与其所处环境进行目的性互动,可通俗理解为“做事”。从家庭到班级,再到工作单位,最后到整个社会,个体一生中所接触的环境趋于复杂,这决定了个体首先必须具有为家庭做事的简单品行,才能产生为班级、工作单位乃至整个社会做事的复杂品行。因此,为家庭做事的品行,应是职业教育德育的第一个最基本要素。另一方面,个体道德品质的形成过程,具有从了解到触动,从触动到坚定,从坚定到执行的一般规律。也就是说,道德认知应是职业教育德育的第二个最基本要素。基于上述,不难列出职业教育德育的基本要素,见表1。

表1 对职业教育德育课程的基本要素的一种构思

2.职业教育智育课程的基本要素

要挖掘职业教育智育的基本要素,关键在于厘清职业教育学生的心智能力特点。普通教育与职业教育所培养学生的心智能力的最大区别是:前者追求心智能力的“普遍性”或“迁移性”,使学生不论面临何种问题情境都能做出一般性应对;而后者追求的心智能力更强调“专门性”,优先保证学生能够高效地解决岗位工作中所面临的专业问题。因此,最理想的方案是基于每个专业提取与编排职业教育的智育要素。然而,面对庞大的专业数量(《职业教育专业目录(2021年)》显示中职、高职与职业本科的专业数量分别为361个、748个和273个),对每个专业精炼相应智育要素或许是一种奢望。

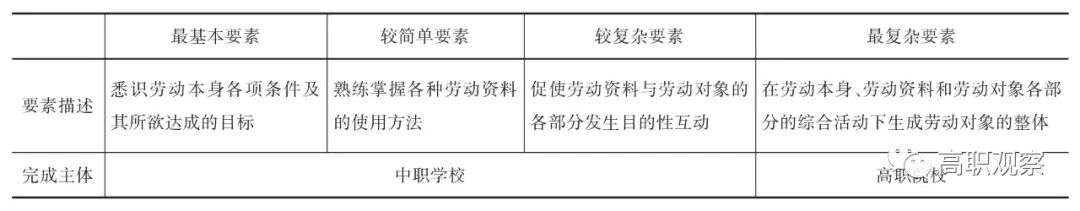

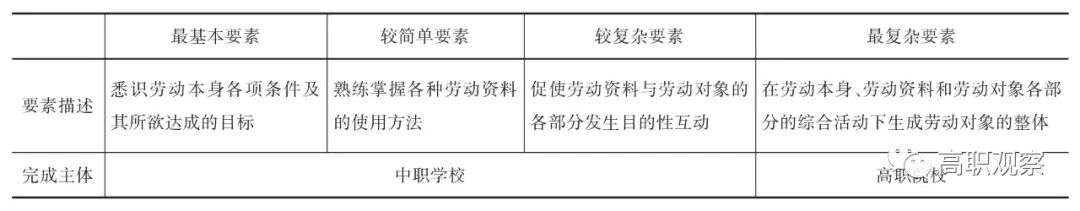

劳动是职业的基础,任何职业都必然伴随劳动过程,因而劳动过程所涉及的基本要素(劳动者本身的劳动、劳动资料以及劳动对象)是所有职业的基本要素,也是职业教育智育要素提取与编排的主要依据。引入劳动过程视角,既能解决“专业数量庞大”的效率与可行性问题,又能保证这些基本要素的职业特性。首先,劳动者本身的劳动是一种有目的的活动,与动物的本能活动有根本区别,在劳动过程中起决定性作用,故认识劳动本身是职业教育智育的最基本要素。其次,劳动资料是确保劳动本身与劳动对象有效互动的桥梁,因而熟练掌握劳动资料的使用方法是职业教育智育的较简单要素。最后,劳动对象作为客观事物,必然存在部分与整体的对立统一关系。一方面,事物整体由其各个部分构成,不能先于或脱离部分而存在,所以劳动资料与劳动对象各部分的目的性互动是职业教育智育的较复杂要素;另一方面,部分是整体的某个环节,离开整体就无所谓部分,故而在劳动本身、劳动资料和劳动对象各部分综合活动下形成劳动对象的整体,是职业教育智育的最复杂要素,见表2。

表2 对职业教育智育课程的基本要素的一种构思

3.职业教育体育课程的基本要素

裴斯泰洛齐认为体育应从最基本的关节活动开始,然后过渡到搬运、投掷、旋转及摆动等各种身体技能,最终帮助个体在各种职业中完成最复杂的行动。可见,裴斯泰洛齐所提出的体育要素的最终指向是完成复杂的职业行动,因而具有一定的职业特性,可在一定程度上为职业教育体育课程借鉴。

但“关节活动——身体技能——职业行动”的要素构想仍有不足之处。麦克·海德尔(Micheal Handel)根据技能的专门性,将技能分为一般技能(General Skills)和特殊技能(Job-Specific Skills)等两类。前者指在不同职业中皆可发挥作用的技能;后者指仅在特定职业中发挥作用的技能。裴斯泰洛齐描述的“身体技能”属于一般技能,强调为不同职业做准备,而相对忽视了如餐饮业的久站、安保业的对抗以及教育业的板书等特殊身体技能。这导致从一般身体技能向复杂职业行动的过渡跨段太大,给教学实践带来一定困难,因而应将身体技能进一步划分为适用于不同职业的一般身体技能和特用于某一职业或岗位的特殊身体技能。基于此,职业教育体育课程的基本要素应完善为“关节活动——一般身体技能——特殊身体技能——复杂职业行动”。

(三)建立指标体系:确保基本要素的有效落实

从职业教育各类课程基本要素的科学提取与合理编排,到全国各地职业院校有效实施教学活动,具有相当一段距离。为缩短这段距离,可从三方面入手。第一,依据已明确的课程基本要素,建立相应课程评价指标体系。将行之有效的基本要素作为课程评价指标体系的核心内容,可为判断课程体系的“教育性”水平和课程实施的质量与成效提供科学可靠的依据。第二,依据评价指标体系,定期考察各职业院校德育、智育和体育课程的落实情况与执行效果。“教育性”较强的职业教育课程体系的形成,不等同于职业教育学生所亲历的课程与教学的“教育性”也强,所以对课程实施环节的考察与评价是相当必要的。第三,建立“职普融通”资格院校流动名册。德育、智育和体育课程质量达标的职业院校可入册,而在册但阶段评价未达标的职业院校退册。同时,应从政策法规层面明确,只有“在册”的职业院校才能与普通学校开展“职普融通”的具体合作。如此,既能推动现行职业教育课程体系朝着高“教育性”方向改革,亦能提高各职业院校在办学实践中认真落实高水平“教育性”的德育、智育和体育课程,还能确保“职普融通”不会因职业院校及其学生的“教育性”较弱而发生停滞。(节选自《中国职业技术教育》2023年第32期)

13159015999

15060987367

13159015999

15060987367

753834270@qq.com

753834270@qq.com

福建省泉州市丰泽区祥滨街18号东海跨境电商生态圈9号楼6楼

福建省泉州市丰泽区祥滨街18号东海跨境电商生态圈9号楼6楼